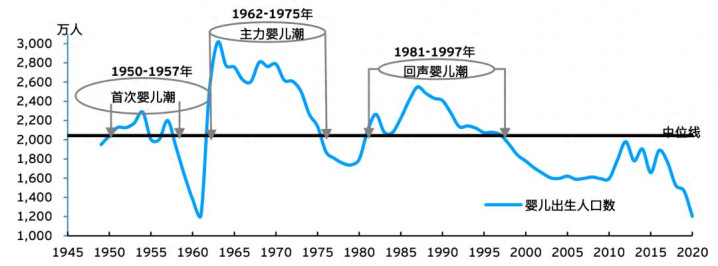

中国人口史上,大概没有比这更戏剧性的转折了,本该撑起第四波婴儿潮的 80 后民银证券,集体选择了 “不生”。

这代 2.2 亿人的群体,是跟着国家成长一路享红利的幸运儿。他们赶上了义务教育普及,不用像父辈那样为上学发愁;踩着大学扩招的节点走进校园,成了最早一批大规模接受高等教育的普通人。

刚踏入社会就撞上互联网浪潮,从拨号上网到移动支付,亲眼见证中国从自行车王国变成汽车大国,从粮票时代迈入数字经济。

小时候,他们是全家六个大人围着转的独生子女,集万千宠爱于一身。长大后,他们是第一批用电脑、第一批上网冲浪、第一批享全球化红利的打工人。

生孩子成为精打细算的项目

按常理说,这样一代人到了生育年龄,该像父辈那样掀起新一轮生育高峰才对。2015 年,80 后正好处于 25 到 35 岁的黄金生育期,2016 年国家又放开了二胎,政策、年龄、时机全齐了。

可现实给了所有人一记闷棍,2024 年新生儿只有 954 万,比生育高峰期几乎少了一半。那个被期待已久的第四次婴儿潮,就这么悄无声息地消失了。

国家急了,2025 年放出消息:每个三岁以下孩子每年补贴 3600 块。结果有 80 后在朋友圈里集体吐槽:“就这点钱,够买几罐奶粉?”

为什么享受了最多时代红利的一代人,反而不愿意生孩子了?答案其实很简单:80 后成了中国第一代算账型父母。

什么是 “算账型”?就是他们会拿出计算器民银证券,把生孩子当成一个需要精打细算的 “投资项目”。这种思维不是凭空产生的,他们的人生,是在一次次 “算账” 的过程中被逼出来的。

1998 年住房制度改革,自己买房成了这代人的人生难题,他们成了第一代大量贷款买房的人;2001 年中国加入世界贸易组织,要和全世界竞争的压力来了,他们成了第一批面临全球化职场竞争压力的打工人;2008 年金融危机后,“铁饭碗没了” 成了现实,他们又成了第一批尝试灵活就业的人。

他们享受过时代红利,也扛下了所有代价:上有四个老人要养老,下有孩子要教育,中间两个人要拼工作还房贷。在这样的生存环境里,他们能不算账吗?

养个孩子到底要多少钱?在大城市,没个上百万根本打不住。这可不是夸张,从出生到上幼儿园,奶粉、尿布、早教班,少说要十几万。上了学更吓人,补习班、兴趣班、学区房,哪一样不是无底洞?

等到孩子大学毕业,100 万可能只是起步价。

花这么多钱,似乎并不能获得什么。过去生孩子是 “投资”,孩子长大了能干活、能养老。现在呢?2024 年就业数据显示,大学毕业生起薪在 6000 元以下的占 57.8%,在大城市里连自己都养不活,还得靠父母接济。

更让 80 后难受的是社会上的各种成功概率。能考上 985、211 的孩子不到 5%,剩下 95% 的孩子,辛辛苦苦读十几年书,出来月薪可能就四五千。投入百万,产出几千,这样的生意,谁愿意做?

发钱解决不了问题

所以 80 后的选择其实很理性:与其生三个普通孩子疲于奔命,不如集中资源培养一个,至少成功率高些。

面对这种局面,专家们开出的药方就是发钱。梁建章给出的建议是:如果给生育一孩的家庭每月 1200,二孩 2000民银证券,三孩 3000,三孩家庭一年能拿七万多,加上其他补贴能凑到十万。

这个建议看上去钱确实不少,但是从其他有过类似阶段的国家看来,光是发钱似乎没我们想象中那么顺利。

比如韩国对 0 到 1 岁婴儿每月补贴 100 万韩元(约 5450 人民币),是我们如今发钱政策的 18 倍,可 2024 年韩国生育率也就回升到 0.75,还是全球最低;日本生一个孩子政府给 42 万日元,还有各种税收减免,生育率却降到 1.15,持续下跌。

法国做得更彻底,从怀孕到孩子成年,生育津贴、家庭补贴等多项福利不断,还有完善的托育系统,三个月大的婴儿就能送托儿所,可生育率虽然高于东亚国家,也远没达到 2.1 的人口替代水平,也就是维持现有人口规模稳定、不增不减的生育率。

这说明什么?钱能解决一部分问题,但解决不了根本问题。真正的问题,出在整个社会的底层逻辑变了。

过去是工业社会,需要大量劳动力,只要肯干活就有饭吃。现在是信息社会,1% 的人拿走了 50% 的财富,剩下的人抢点残羹剩饭。

这种环境下生孩子,就像把一个无辜的生命扔进角斗场,你的孩子要么挤进那 1%,要么一辈子当 “韭菜”。这种高风险、低赔率的选择,80 后看透了。

他们太清楚这个时代的规则:不是努力就有回报,而是赢家通吃。农业社会中孩子是生产工具,多子多福;工业社会早期,孩子是养老保险,养儿防老;现在不一样,养老有社保,医疗有医保,孩子的经济功能被制度替代了。

如今生孩子,更多是情感需求。可情感这东西,在房贷、车贷、职场压力面前,脆弱不堪。白天在公司 996,晚上回家辅导作业,周末跑补习班,这样的生活里,养孩子的快乐早就被疲惫冲淡了。

第四次婴儿潮还有希望

那第四次婴儿潮还有希望吗?有,但得靠系统性改革,不是发点补贴就能解决的。

第一步,补贴得真能覆盖养育成本的大头。养一个孩子从出生到大学毕业,动辄几十万、上百万,现在的补贴力度只是杯水车薪。

国家培养一个大学生四年要投入 12 到 15 万元,与其等孩子长大再投教育经费,不如从出生就帮家庭分担,让补贴真正起到减负作用。

第二步,需要改改分配规则。现在赢家通吃的局面必须调整,比如提高最低工资,缩小收入差距,让普通人也能过上体面的生活。这样父母就不用逼着孩子必须出人头地,哪怕孩子只是个技术工人、服务员,也能活得有尊严。

第三步,重建价值体系。现在衡量成功太单一了,好像只有赚大钱、当高管才叫有出息。如果技术工人受尊重,服务业从业者有尊严,全职父母被认可,生育就不再是负担,而是一种自主的生活选择。

说到底,第四次婴儿潮来不来,核心不是钱的问题,是信心的问题。当年轻人觉得,就算孩子不是天才,也能过得安稳,就算考不上 985,也能找到好工作,就算只是个普通人,也会被尊重,那时候不用催,也不用给补贴,自然就会有新生命诞生。

因为生育的本质,不是经济投资,而是对未来的信任。只有当整个社会让普通人觉得 “值得期待”,新生命才会带着希望而来。这事儿不只是 80 后的事,关乎我们每个人。今天的出生率,决定着明天的创新力,后天的竞争力。

第四次婴儿潮一定会来,它等的不是补贴民银证券,是一个让普通人也能活得精彩的时代。

恒汇证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。